分类:知识的多层网络模型

研究背景

教育学的核心任务是帮助教育干得更好,也就是帮助学生学得更好,帮助老师教得更好(从而帮助学生学得更好)。为了达到这个目的,就要建立描述教和学的问题的数学模型,并且是把教和学的问题转化为数学问题的基础架构型模型,然后再来研究这个语言之下的具体教和学的问题的解决,以及实验检验,最终进入实践。本质上,这就是用科学的研究方式——实践和实验启发、数学建模、实验检验、实践,以及模型概念求解方法解的系统化——来研究教育。

对于这样的基础架构型模型,最核心的是知识的模型,然后在此基础上,把教和学看作知识模型上的现象。

知识的多层网络模型

我们把知识分成[math]\displaystyle{ 1+5 }[/math]个层次:

- 第零层,前知识:经验和体验;

- 第一层:事实性程序性知识;

- 第二层:学科概念知识;

- 第三层:学科大图景(一个学科的典型研究对象、典型研究问题、典型分析方法、典型思维方式、典型学科责任);

- 第四层:一般性人类思维,超越具体学科;

- 第五层:教和习(特意不用传统的学——这个字太经常被用于模仿和灌输这类的学习,习强调做中学、用中学)的方法。

顺便,人才也具有相应的层次:

- 第零层:书袋子,检索器;

- 第一层:知识作用放大者,可以重复性地使用知识;

- 第二层:问题解决者,解决前人提出的问题;

- 第三层:问题提出者,可能也自己解决,创造型研究者工程师设计师;

- 第四层:战略性人才,架构师;

- 第五层:战略性人才架构师的指引者。

这里的人才的层次和Bloom(布鲁姆)的六大认知层级有一定相似性。注意,这个人才的层次和知识本身的层次不是一个东西。人才的层次偏向评价,知识的层次是知识本身在整个学科中的地位。例如,任何一个层次的知识,都可以被背诵然后成为书袋子。当然,你可以说,这个时候,这个书袋子相当于把所有层次的知识都当作事实性程序性知识来学习。

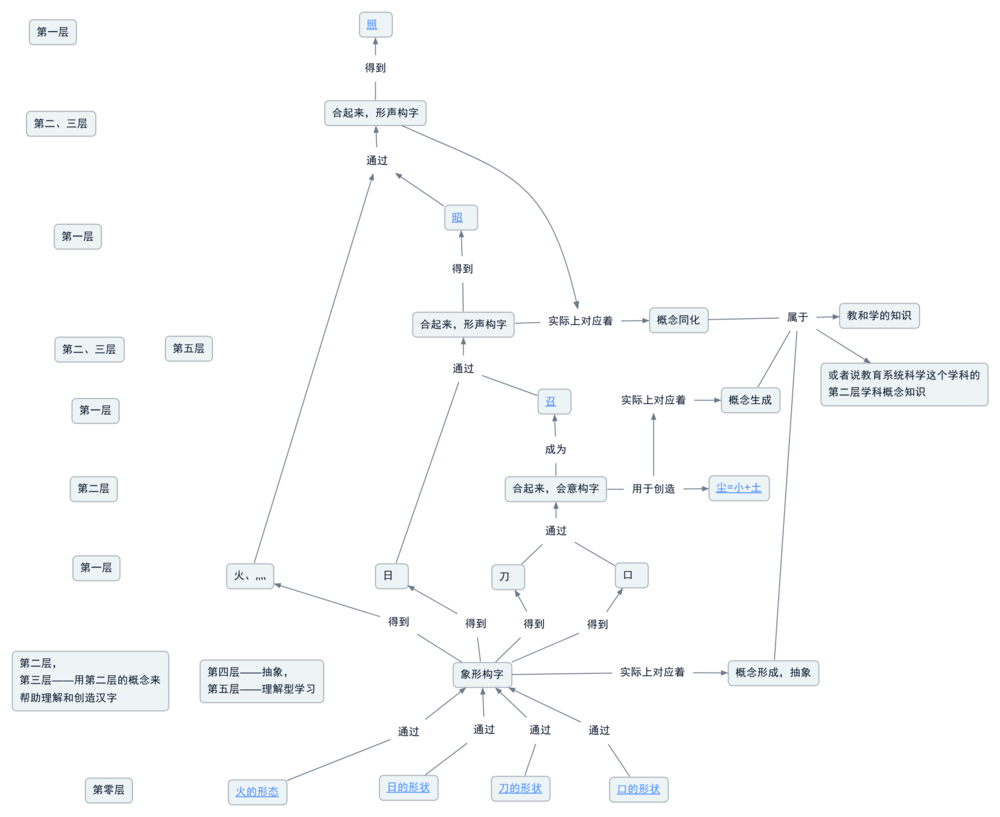

这个知识的多层网络模型可以用来呈现具体具体学科的知识。例如下图展示了汉字“照”拆分出来的汉字之间的关系网络:

我们发现,语文学科的第二层知识学科概念层出现在每个字的拆分和组合上。其中拆分和组合算超越具体学科的一般性人类思维,也就是第四层知识,而通过这样的拆分和组合来作理解型学习是第五层教和习的方法。当然,如果我们从教育学的角度来看,理解型学习算教育学的学科知识,也就是第二层。

我们发现,语文学科的第二层知识学科概念层出现在每个字的拆分和组合上。其中拆分和组合算超越具体学科的一般性人类思维,也就是第四层知识,而通过这样的拆分和组合来作理解型学习是第五层教和习的方法。当然,如果我们从教育学的角度来看,理解型学习算教育学的学科知识,也就是第二层。

未来,我们会把各个学科的知识,甚至整合起来的所有的讲道理的学科的知识,呈现为这样的一个多层网络。

教、学、检测当作知识多层网络上的现象

有了这个知识的多层网络模型,教和学的的核心问题,也就是教、学和检测,就可以被表述为这个网络上的现象,从而开展数学建模的研究了。

例如,学习实际上,就是这个网络上的扩散、渗流或者说行走;教实际上就是,带领着学习者在这个网络上扩散、渗流或者说行走;检测就是按照被检测对象对于被测试的知识网络上的顶点和边,来决定下一个检测的顶点和边,从而了解被检测对象对整个网络的掌握程度。