分类:如何才能促进迁移(抽象化一般化)

研究背景和研究问题

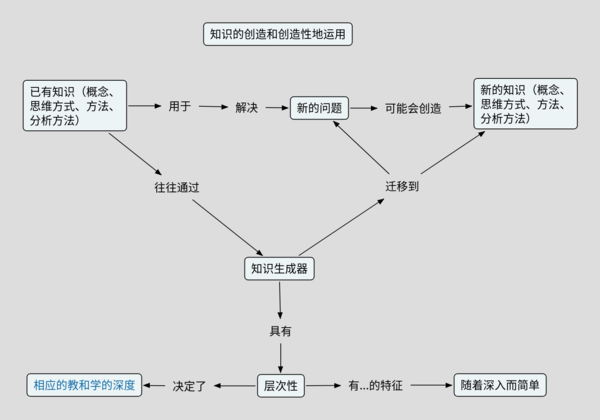

深度教和学文档的关键是从一个低层次知识通过迁移抽象的过程来得到一个更高层的知识(生成器),从而可以发现和处理逻辑结构相似但是具体问题不同的低层次问题。

于是,为了促进更好地教和学,我们需要知道如何帮助学习者来获得这样的迁移、抽象的能力。

前人的研究发现[1] [2],猴子和三岁以下的孩子的迁移和抽象化能力有限,所有有些需要形成概念的问题不能解决,尽管通过试错可以解决一些不太需要抽象能力的问题。具体实验我们下面会提高。

那么,第一,如果我们可以观察到被试从不具有迁移抽象能力到具有这个能力的变化过程(大脑和行为),那么,我们可能可以帮助学习者更好地发展迁移抽象能力。第二,我们做什么任务前培训,可以更好地使得学习者从不具有这个能力变成具有这个能力呢?

前人研究

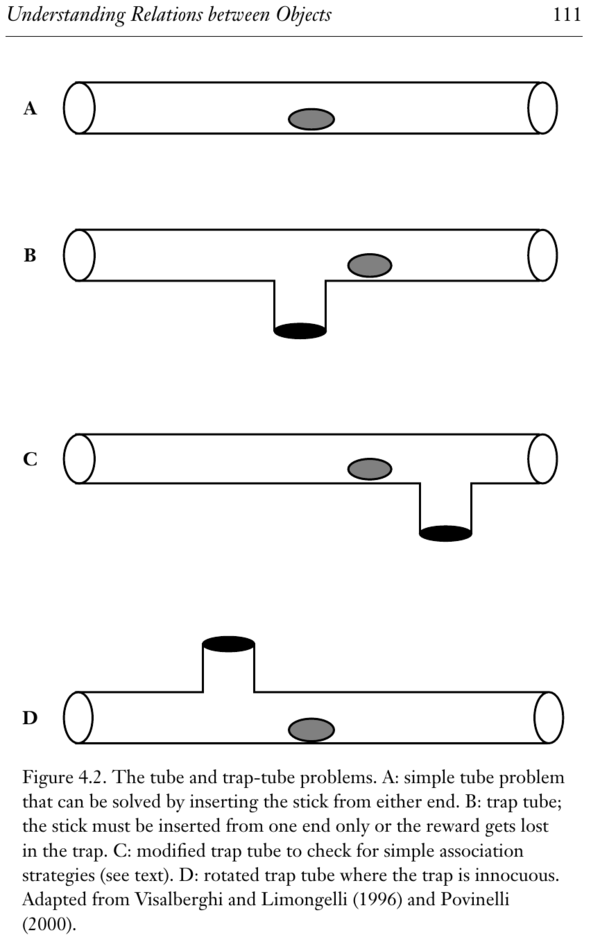

[1]述评了几个相关的研究工作(参考文献见书内),发现:下图中的装置A,大部分猴子可以通过试错学会从里面用一根杆子捅出来食物;下图中的装置BC,一部分猴子可以通过试错学会从里面用一根杆子捅出来食物;但是,就算已经学会B的那些,如果马上就做C,绝大多数猴子不能从B迁移到C;更进一步,对于装置D,孩子们是意识不到“从左右捅进去都能得到食物”的。

于是,研究的结论,大概就是:猴子是可以通过试错来解决问题的,但是在装置——行为——结果之间建立的基本上属于无脑反射性关联(Blinded Association)。例如“B——从左边捅进去——得到食物”、“B——从右边捅进去——得不到食物”。因此,这样的无脑反射性关联就很难用来迁移解决C问题。当然,D问题更深刻,实际上要建立重力和物体运动之间的关系才行(不一定是这个名词这个语言,只要实际上了解“物体往下落”就行了)。

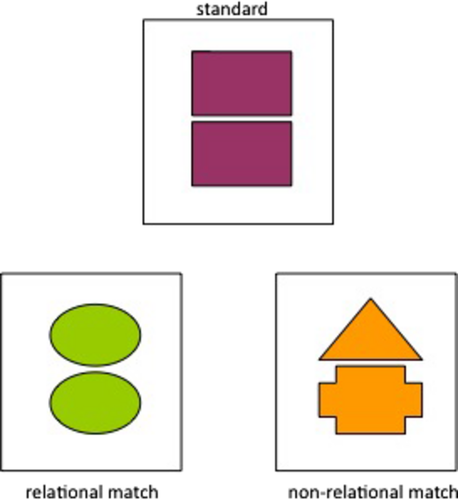

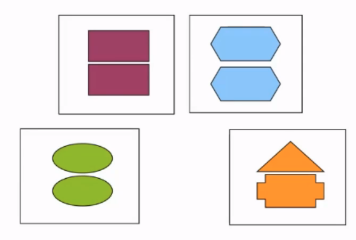

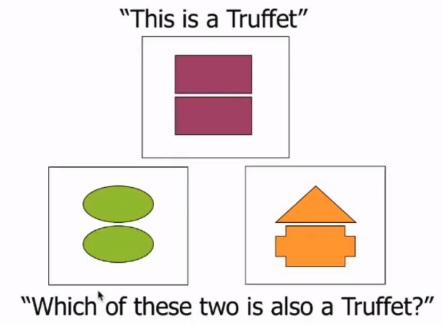

[2]的研究发现,对于图1这个类比问题,大多数3岁以下的孩子做不对,更进一步,如果给一个例题训练一下(如图2),或者给一个提示词(如图3),则准确率会大幅度提升。

于是论文[2]得到结论:启发学习者思考关系的标记性无意义语言(相同的形式两次出现),以及,类比这个过程,对于提高学生学习到抽象关系是有帮助的。但是,从这三个实验的对比来看,更加可能的解释是:孩子们在问题1中并没有很好地理解任务目标,于是,自然地,加上一个相同的词来提示孩子们,“这个任务是要发现题干和选项的相同哦”,或者做一个例子,自然就准确率更高了。

没有研究脑活动,尤其是能够解决更加抽象的问题之前和之后的脑活动的对比,没有

实验设计

下面的实验设计基于[2]的实验(如图1)。

参考文献

本分类目前不含有任何页面或媒体文件。